- ビジネスに関する時事情報

- デジタル化・IT化によるビジネスの自動化・効率化

- ホームページ作成

- ビジネス効率化に有効な情報機器の紹介

- デジタルマーケティング

- ロボット・IoT・AI (人工知能)・その他

【運営元】株式会社ダークマター

【その他】プライバシーポリシー

こんにちは。

会社の規模が小さい場合は特にトップの判断で、物事が決まるケースがあります。

テレワークの導入についても例外ではありません。

テレワーク制度がなくても、個人の事情に応じて、自宅などでの業務などを認めるケースがあります。

柔軟にスピーディーに対応できるのは良さですが、それでいいのでしょうか?

つい先日(平成30年3月)、国土交通省が「平成29年度テレワーク人口実態調査結果」を発表しました。

その中で「テレワーク制度」について興味深い結果が出ていますので、中小企業にお勤めの皆さんの参考になりそうなものをご紹介します。

なお、()内のページ数は、報告書のページ番号を指しますので、ご興味がある点についてはぜひ報告書もご覧ください。

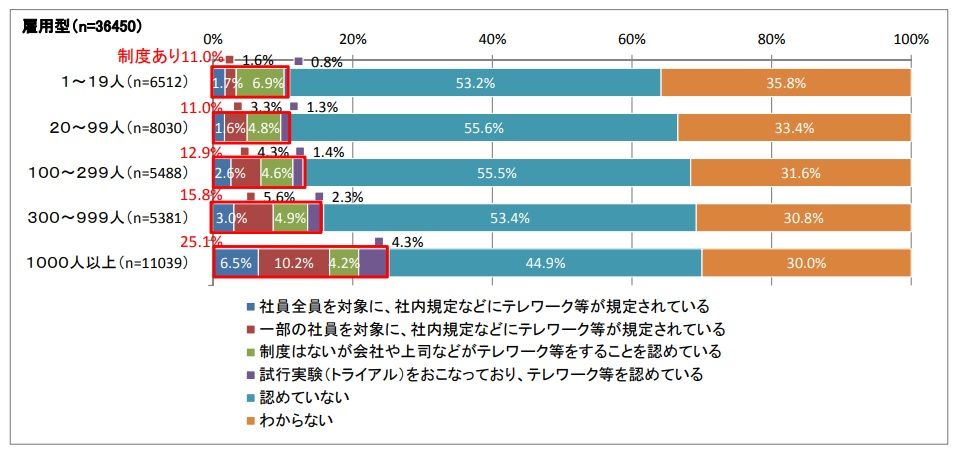

テレワーク制度等を導入している割合は、従業員数1,000人以上が一番多く(25.1%)、従業員数が増えるほど、高まる傾向となっています(p.15)。

小規模企業者(1~19人)の場合、緑色で示す「制度はないが会社や上司などがテレワーク等をすることを認めている」という回答が、他の規模の企業に比べて最も高く6.9%。また制度の有無が「わからない」と回答した割合も最も高い35.8%でした。

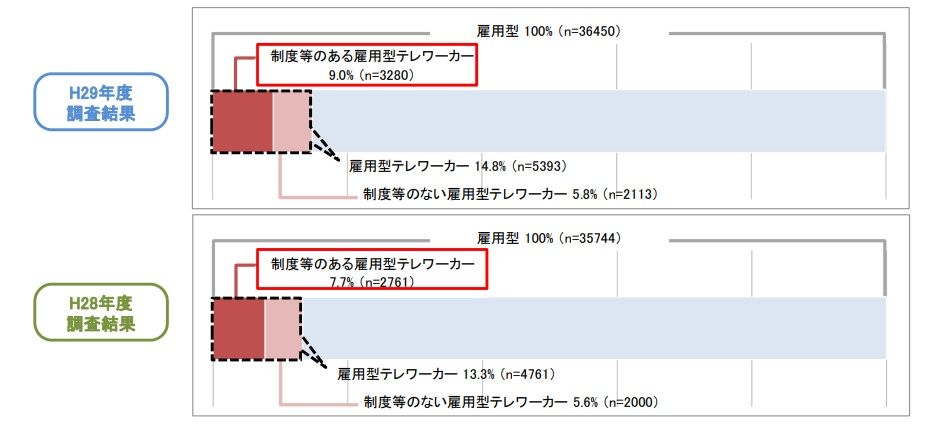

民間会社や官公庁などで働く雇用型の働き方を100%とした場合、テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合は、9.0%、制度等のない雇用型テレワーカーは5.8%(P.10)。平成28年度の調査結果と比較すると、「制度等のある雇用型テレワーカー」が+1.3%、「制度等のない雇用型テレワーカー」が+0.2%増加しています。

どちらも増加しているものの、国が補助金などを用意し推進している影響もあるのか「制度等がある中でテレワーク」を行う人の方がより増加しているという結果になりました。

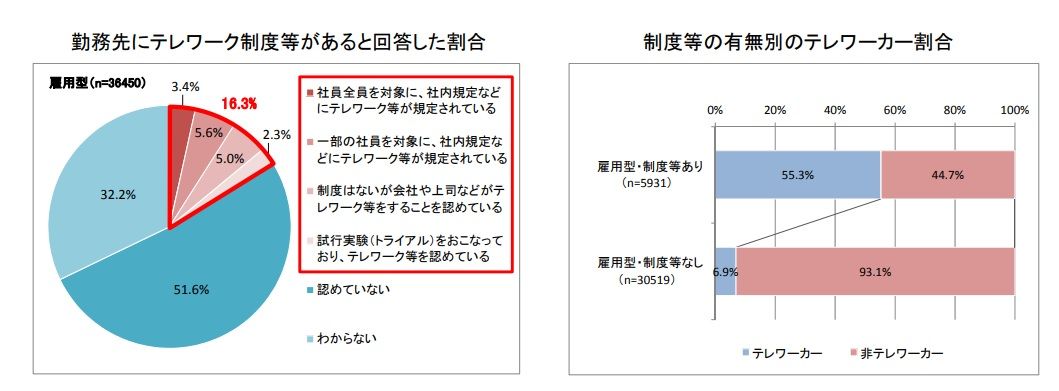

左の円グラフをご覧ください(P.14)。

「勤務先のテレワーク制度の有無について聞いたところ、32.2%が「わからない」と回答。

「わからない」と回答した会社に制度があるのかどうかは、不明ですが、制度を作っても認知されていないケースもあるのかもしれません。

右のグラフからは、会社にテレワーク制度等があると認識している場合、55.3%の人がテレワークを実施していることが分かります。

そして注目していただきたいのが、こちら!(p.16)

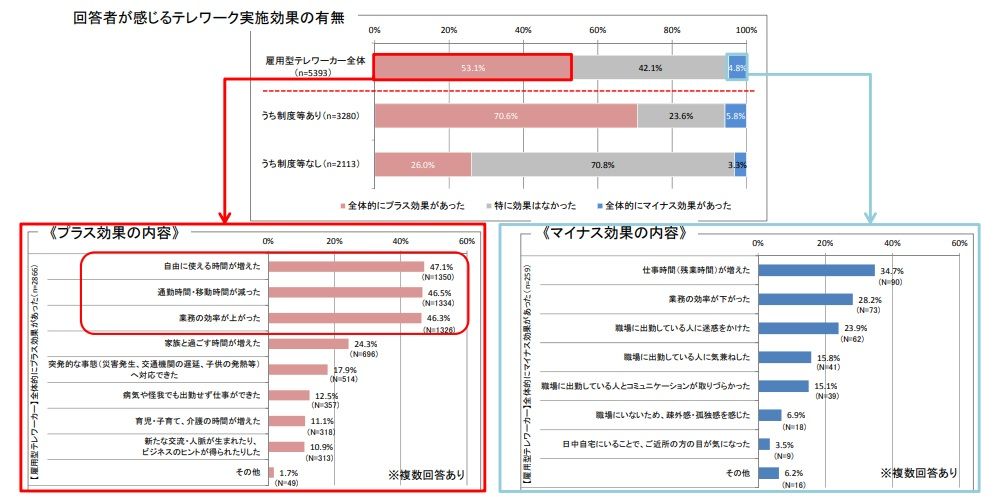

○テレワークの実施効果について、雇用型で「全体的にプラス効果があった」と回答している割合は、「制度等あり」 での約7割に対し、 「制度等なし」では3割未満。勤務先に制度等があることが、テレワーク実施のプラス効果を高 めている。

○プラス効果として、「自由に使える時間が増えた」 「通勤時間・移動時間が減った」「業務効率が上がった」という 回答が約45%と多い。一方、 「全体的にマイナス効果があった」と回答している割合は、雇用型で5%未満と少な いが、マイナス効果として、「仕事時間(残業時間)が増えた」という回答が約35%と多い。

テレワーク制度等があった方がプラスの効果を実感しているとのこと。 制度がない場合は、周囲も本人も戸惑います。 周囲はどうマネジメントをしたらいいか悩み、本人は特別な配慮をしてもらったのだから結果を出さないといけないとプレッシャーを感じ、長時間労働につながる可能性もあります。また特別だと感じれば感じるほど、周囲に対して申し訳ないという気持ちも生まれることでしょう。 テレワークを許可するとサボるんじゃないかと考える声もありますが、実は働きすぎもまた心配なのです。 あくまでも推測にはなりますが、テレワークを会社にとって福利厚生的な位置付けにしているのか、経営戦略のひとつにしているのかという違いがありそうです。 テレワーク制度がない中でテレワークを許可するケースは、福利厚生的な位置付けが大きいのではないでしょうか。 例えば、「家族が入院して付き添わなければいけなくなったから、病室でできる限り仕事を進めたい」ときに、「そういう事情なら仕方がないね・・・」と許可するのか、大事な戦力を失うのは会社にとって大きな痛手だから、入院に限らず、介護や育児など家族のサポートと仕事を両立して働き続けてほしいと制度に基づいて許可するのとでは大きく違ってくるでしょう。 前述した通り、テレワーク制度があるのか、ないのかが分からないという回答も多かったですね。 アンケートでは「テレワークが認められていることを何で知ったか」という質問があり、社内への普及を検討中の方は、参考になるでしょう(P.31)。

・社内広報(社内広報誌、社内ホームページ等):38.4%

・同僚・他部署を含めたテレワーク実施者の存在:21.4%

・上司等からのテレワーク実施の推奨・指示:20.3%

・自分からの上司・管理部門への確認:18.1%

・社内研修:16.6%

・上司等からのテレワーク実施者の募集:14.6%

・入社時の説明:10.5%

・その他:3.0%

弊社ではテレワーク導入のサポートなどを行っています。かかりつけの医者のように「ちょっと聞いてみよう」と思ってもらえる存在を目指していまので、何かありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

👇このページのQRコード

【運営元】株式会社ダークマター

【その他】プライバシーポリシー